Le bilan du photovoltaïque en 2025 ☀️

Empreinte carbone, financement, intégration au réseau... on vous dit tout

Hello les bâtisseurs d’un monde neutre en carbone 🌍,

Notre projet suit son cours, tout avance très vite ! Entre le développement commercial, la gestion des projets en cours et la levée de fonds, on ne chôme pas.

Mais pour cette édition de la newsletter Nouvel Air, plutôt que de vous faire part des dernières avancées de notre projet, nous souhaitions revenir sur le vaste sujet de l’énergie solaire.

Le photovoltaïque a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, en particulier avec la panne de réseau généralisée en Espagne et au Portugal du 28 avril dernier. Cette panne était-elle réellement due à une sur-dépendance de la péninsule aux énergies éoliennes et solaires ? A l’heure où l’on écrit ces lignes, nous n’en savons encore rien.

Quoi qu’il en soit, l’événement a placé le photovoltaïque au coeur des débats et a malheureusement relancé certains de ses détracteurs, qui en ont profité pour véhiculer de nombreuses contre-vérités. C’est le moment de faire le point sur tout ça.

N’hésitez pas à partager cette newsletter avec vos proches

Le programme du jour :

Rappel sur les grands chiffres du photovoltaïque en France

L’impact environnemental du solaire

Comment cette énergie est-elle financée ?

Dans quelle mesure doit-elle être déployée ?

La newsletter risque d’être coupée par email. Pour la lire en intégralité, cliquez sur ce lien afin de l’ouvrir dans votre navigateur 👇

I/ Rappel sur les grands chiffres du photovoltaïque en France

On vous avait présenté lors de la newsletter dédiée en décembre dernier les grands chiffres sur le PV, les voici mis à jour.

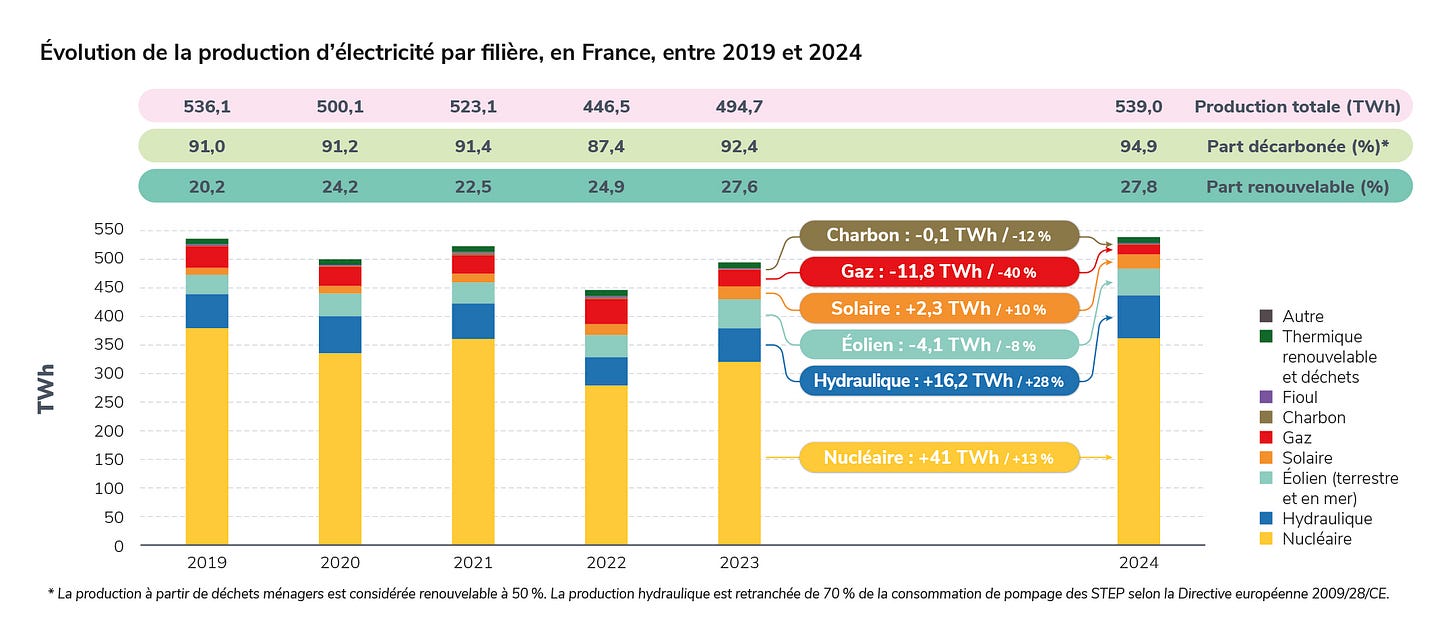

En 2024, on compte près de 25 GW de puissance installée en photovoltaïque en France pour une production de 24,8TWh, soit un peu plus de 4% de la production totale française.

1/6e de ce total (4GW) est installée chez des particuliers (sur les toits des maisons dans l’immense majorité des cas) pour des puissances de 3 à 9 kilowatt-crêtes 🏠

plus d’un tiers (9GW) sur des installations de taille moyenne (type ombrières de parking, toitures de magasins, de hangars agricoles etc) de 9 à 500kWc 🏪

près de la moitié (11GW) sur des centrales au sol, généralement de plusieurs MWc voire dizaines de MWc (> 500kWc) 🌅

> proportion qui devrait diminuer au profit des 2 autres segments dans les années à venir

L’objectif fixé par le gouvernement français est de parvenir à 65-90GW de puissance installée en 2035 soit x3 en 10 ans : un gigantesque bond en avant (Source : Projet PPE Mars 2025 du gouvernement)

Un panneau solaire (surface de ~2 m²) a une puissance d’environ 300-400Wc. Une petite installation résidentielle de 3kWc représente donc une dizaine de panneaux solaires, et peut produire environ 6000kWh par an.

A titre de comparaison, un Français consomme en moyenne 2200kWh par an. Mais on auto-consomme généralement que ~60% du total produit - étant donné qu’on ne consomme pas forcément au moment où l’énergie est produite. (Sources : Ensol, Engie)

Enfin, le coût d’installation pour un particulier varie entre 7 000€ et 25 000€ pour un système de 3 kWc (en fonction du type de panneau solaire, de la complexité de l’installation, du type de toiture, du prix de l’installateur etc).

Une installation solaire permet d’auto-consommer sa production (et donc d’éviter d’acheter de l’électricité au réseau) et de revendre sa production au réseau - plus de détails un peu plus bas.

II/ L’impact environnemental du photovoltaïque

C’est l’un des reproches qui revient le plus souvent dans la bouche des détracteurs de l’énergie solaire : elle n’est pas écologique, notamment parce que les panneaux solaires sont majoritairement produits en Chine. Démêlons le vrai du faux.

Un des gros avantages de l’énergie solaire est que sa production n’entraîne aucune émission de gaz à effet, une fois les panneaux solaires installés 🌱

L’impact environnemental du photovoltaïque provient donc essentiellement de l’amont du cycle de vie des panneaux solaires, c’est-à-dire de leur fabrication et de leur transport.

C’est lors de l’extraction des matières premières que l’impact est le plus grand. La majeure partie du silicium (matériau semi-conducteur essentiel des panneaux solaires traditionnels) est extraite en Asie - surtout en Chine - , où l’énergie utilisée est généralement très carbonée. Or les étapes d’extraction et de purification du silicium sont particulièrement énergivores (Source : DualSun) 🏗️

Contrairement à une croyance répandue, la majorité des panneaux solaires produits dans le monde n’utilisent pas de terres rares, mais bien du silicium - un matériau très abondant sur notre chère planète.

Au global, c’est la Chine qui domine la production mondiale de panneaux solaires : elle contrôle près de 80% des capacités mondiales de production (depuis la production des matières premières jusqu’à l’assemblage des panneaux - source : Agence Internationale de l’Energie). Nos panneaux solaires proviennent donc surtout de là-bas 🇨🇳.

Sur l’ensemble de sa durée de vie, production incluse, une centrale solaire émet en moyenne entre 23 et 25g de CO2eq par kWh pour des modules produits en Chine (Source : Ademe).

Pour vous donner un ordre d’idée, l’intensité carbone du mix électrique français était de 30,2g de CO2eq par kWh produit en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie, bien inférieure à celle de l’UE : 210g CO2eq /kWh, les USA : 400 ou encore la Chine : 459.

(Sources : RTE, European Environment Agency, US Energy Information Administration, Electricity Maps)

On constate que l’énergie solaire participe bel et bien à la décarbonation de notre société, et a un impact d’autant plus grand dans les pays où l’intensité carbone du mix énergétique est très élevée 🤩

III/ Comment cette énergie est-elle financée ?

Le sujet du financement du solaire en France est complexe - allons à l’essentiel.

Il existe grosso modo deux manières de rentabiliser une centrale solaire :

🔄 via l’auto-consommation et revente du surplus : je consomme ce que je produis et revends la production excédentaire

💶 via la revente totale d’électricité : je vends au réseau ce que je produis

Auto-consommation et revente du surplus

Dans ce 1er cas, c’est principalement le prix de électricité si je l’achetais auprès d’un fournisseur d’électricité qui détermine à quel point une installation solaire peut être rentable.

Aujourd’hui, l’offre de base chez EDF propose un prix à 0,20€ / kWh. En plus d’auto-consommer, il est possible de revendre le surplus - à hauteur de 0,04€ / kWh pour un particulier (Source : EDF).

Une rapide analyse permet d’estimer qu’une installation solaire chez un particulier qui produit 6000 kWh par an permet d’économiser 816€ annuellement : 720€ en auto-consommation (auto-consommation de 60% de ce qui est produit) et 96€ via la revente de la production excédentaire (Source : Ensol).

Revente d’électricité totale

La revente d’électricité totale consiste à revendre l’ensemble de la production d’électricité pour la mettre à disposition du réseau, via un opérateur agréé par l’Etat tel que EDF OA (pour Obligation d’Achat).

C’est l’arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, dit “S21”, qui fixe les conditions d’éligibilité pour que les installations photovoltaïques puissent bénéficier de cette fameuse obligation d'achat. Ces conditions concernant notamment la puissance (c’est-à-dire la taille) de l’installation, le type d’infrastructure sous les panneaux (hangar, toiture, ombrière…), l’obligation de faire appel à un installateur certifié etc.

Concrètement comment ça marche ?

Lorsque la demande de raccordement au réseau de l’installation solaire est signée, le tarif de revente de l’électricité produite est fixé sur les 20 prochaines années pour cette installation, suivant les conditions définies par le S21.Autrement dit les centrales solaires qui sont sorties de terre en 2022 ne revendent pas leur production au même tarif que celles en 2024.

On notera :

1/ que la revente totale n’est pas possible pour des petites installations, telles que les installations de particuliers,

2/ et que l’arrêté tarifaire S21 a régulièrement été modifié ces dernières années : le dernier arrêté date du 26 mars 2025, et a diminué ces tarifs.

Impact sur les finances de l’état 💶

En fonction des années, l'État a parfois subventionné le secteur (2019, 2020, 2021, 2024) et parfois généré des recettes sur certaines années comme en 2023.

Par exemple : le soutien au développement du solaire aurait coûté 2,2Md€ en 2024 à l’Etat, mais aurait généré des recettes de l’ordre de 156M€ en 2023. (Source : CRE)

Pourquoi cette baisse des charges en 2022-2023 ?

Sur ces années, on a pu constater une forte hausse des prix de l’électricité. C’est la crise énergétique, liée à la reprise post-covid, l’invasion russe de l’Ukraine, et la faible disponibilité du parc nucléaire français.

L’Etat a ainsi acheté à un prix fixe l’électricité produite par les centrales solaires et éoliennes (via les obligations d’achat qu’on a vues plus haut) et a revendu cette électricité à des prix bien plus élevés. Phénomène aussi observé sur l’éolien terrestre (3,4Md€ de recettes !).

(Source : CRE)

IV/ Dans quelle mesure cette énergie doit-elle être déployée ?

On peut tout d’abord constater que l’énergie solaire, et les énergies renouvelables dans leur ensemble, ont fortement contribué à décarboner notre électricité.

En effet, en Union Européenne, l’intensité carbone de la production électrique a chuté sur ces 30 dernières années. En particulier grâce à la transition énergétique des combustibles fossiles (charbon surtout) vers les énergies renouvelables (solaire et éolien).

Le problème de l’intermittence

Le photovoltaïque, comme toutes les énergies, a certaines limites.

La plus grande d’entre elles est certainement son intermittence : un panneau solaire ne produit que lorsqu’il y a du soleil. Et c’est particulièrement embêtant pour la stabilité du réseau.

On vous explique.

Un réseau électrique - comme celui de la France par exemple - nécessite en permanence un équilibre constant entre l’offre et la demande, c’est-à-dire entre la production et la consommation.

Les risques en cas de fort déséquilibre : des coupures de courant, et des dommages matériels sur les équipements électriques et les infrastructures.

Il existe tout un tas de systèmes pour adapter production et consommation, et ainsi stabiliser le réseau : tarifs heures pleines/heures creuses, ajustement de la production des centrales électriques, effacement (par exemple une usine qui s’arrête pour réduire la demande), stockage (via des batteries)…

Donc quand

- on a du soleil partout en France, voire en Europe = on a beaucoup d’offre avec les centrales photovoltaïques qui produisent à fond

- ET que la demande en électricité est faible (pas de chauffage allumé, usines arrêtées…)

→ l’électricité est à prix négatif, ie les producteurs doivent payer (et non plus être rémunérés) pour que quelqu’un prenne leur électricité, car l’offre est trop importante vs la demande.

Un rapport de la CRE indique que le phénomène des prix négatifs a représenté 235h au 1er semestre 2024 soit 5% du temps, vs 1,2% du temps en temps normal.

Quelles solutions ?

Différentes solutions existent pour pallier le problème de l’intermittence de l’énergie solaire

🔋 stockage d’énergie : via des systèmes de batteries notamment, pour stocker l’énergie excédentaire produite et la libérer lorsqu’on en a besoin

🕸️ smart grids : des solutions de réseaux intelligents permettent de prévenir les risques et d’ajuster dynamiquement l’offre et la demande, en incitant les consommateurs à adapter leur consommation par exemple

↔️ interconnexions de réseaux : connecter les réseaux électriques de différentes régions ou différents pays permet de profiter de l’effet de “foisonnement” des énergies renouvelables, c’est-à-dire des différences de conditions météo qui entraînent un manque de production sur une zone (nuages à Paris 🌥️) et une sur-production sur une autre (soleil à Biarritz ☀️)

Il n’y a pas que le solaire

Il est important de noter ici que les énergies renouvelables ne sont pas l’unique solution pour décarboner notre mix énergétique.

Si la France produit autant d’électricité (exportations nettes de 89 TWh, soit 89 milliards de kWh en 2024, un record absolu !) avec une intensité carbone si faible, c’est avant tout grâce à ses centrales nucléaires, qui ont l’énorme avantage de produire une énergie très peu carbonée et pilotable. (Source : RTE)

Elles sont responsables de deux tiers de la production électrique française pour un impact imbattable : 4g de CO2eq par kWh ! (Source : EDF)

Mais l’énergie nucléaire a aussi quelques limites, en particulier dans les coûts et durées de construction élevés et la gestion des déchets qu’elle produit.

Avec des projections de consommation d’électricité qui montrent une forte hausse dans les 10 prochaines années (+20% à +45% selon les scénarios), la majorité du parc nucléaire existant en fin de vie d’ici 2040-2060, et des temps de développement de l’ordre de 10-15 ans pour de nouveaux réacteurs nucléaires, on commence à comprendre que le nucléaire doit être complété par d’autres types d’énergie pour supporter les besoins en électricité en France (Source : RTE).

Les recommandations des experts 🤓

Il serait très difficile de faire une analyse exhaustive et détaillée des tenants et aboutissants du système énergétique français ici, tant le sujet est complexe. Mieux vaut s’appuyer sur le travail d’experts pour tirer des conclusions.

La parole à RTE 🎤

RTE est le gestionnaire de réseau de transport d’électricité français, et place la transition énergétique au coeur de sa mission. Autant vous dire qu’il n’y a pas vraiment mieux placé sur les questions énergétiques.

Dans son bilan prévisionnel 2023-2035, RTE présente différents scénarios énergétiques avec des rythmes différents de consommation d’électricité, d’électrification des usages et de développement des énergies bas-carbone.

Dans le scénario “le plus souhaitable” (dixit RTE), en vue de respecter les Accords de Paris, on trouve :

☀️ pour le solaire : un rythme de puissance solaire installée de 7GW/an à partir de 2027 (vs 5GW en 2024 - source : RTE)

💨 pour l’éolien : 1,5GW/an (vs 1,1GW en 2024)

☢️ pour le nucléaire : capacité maintenue au même niveau (ie pas de fermeture de réacteur et mise en service de l’EPR de Flamanville)

💧 pour l’hydraulique : idem

(Source : RTE)

Les conclusions de RTE :

Les travaux techniques approfondis réalisés par RTE entre 2019 et 2021 conduisent en effet à écarter, dans une perspective de neutralité carbone, l’option d’une fermeture rapide des réacteurs nucléaires actuels tout comme celle d’un arrêt ou même d’un ralentissement du développement des renouvelables

Il est impossible que la France atteigne ses objectifs climatiques sans développer de manière massive les renouvelables. Même en comptant sur une prolongation systématique de l’exploitation des réacteurs actuels jusqu’à 60 ans voire au-delà pour certains, et sur un rythme de mise en service d’un nouveau réacteur EPR2 tous les ans à compter de 2035 – deux hypothèses qui aujourd’hui ne sont pas acquises –, la sortie des énergies fossiles nécessite de disposer rapidement de quantités d’électricité bas-carbone supplémentaires qu’un nouveau programme nucléaire ne pourra pas fournir en totalité.

(Source : RTE)

Concernant cette configuration du mix électrique français, RTE précise qu’il est “possible de faire fonctionner de manière économique et sûre un système électrique bas-carbone reposant sur le nucléaire et les énergies renouvelables variables” à condition :

1/ d’électrifier massivement les transports, l’industrie et les bâtiments

2/ de développer des moyens de modulation de consommation, de stockage et d’ultra pointe

(Source : encore et toujours RTE)

La position du Shift Project

Le Shift Project, think tank français mené par Jean-Marc Jancovici qui œuvre pour une transition vers un monde post-carbone, s’appuie également sur les conclusions de RTE.

L’organisme a notamment rédigé le Plan de transformation de l’économie française ou PTEF, qui planifie la décarbonation de l’économie française à tous les niveaux (santé, transport, énergie, éducation…). On vous recommande de le lire !

Dans ce livre, le Shift Project préconise un fort développement des énergies renouvelables (60GW de puissance installée d’ici 2050) - mais préconise en parallèle plus de sobriété et donc une demande plus faible en énergie (Source : the Shift Project).

Le Shift Project a d’ailleurs lancé une campagne de financement participatif, n’hésitez pas à les aider pour pousser la transition énergétique dans le bon sens 👉 par ici

Dans le cadre d’une initiative plus récente (février 2025), le Shift Project s’est associé à l’Ademe et à négaWatt pour analyser les scénarios de transition à 2050 : Comprendre2050.fr.

Dans leurs analyses, le Shift Project montre que “dans les 3/4 des scénarios, la production annuelle [photovoltaïque] en 2050 varie entre 110 et 175 TWh”, soit 90 à 150GW de puissance installée (Source : Comprendre2050.fr). C’est x4 à x6 par rapport à aujourd’hui !

En conclusion

Afin de tenir les engagements contre le dérèglement climatique, ie les Accords de Paris et le plan européen Fit for 55, le déploiement massif de l’énergie solaire et des énergies renouvelables en général est crucial.

Mais son efficacité dépend de plusieurs leviers tout aussi critiques : maintien des capacités nucléaires, électrification des usages, développement des moyens de stockage…

Chez Veridian, nous sommes convaincus que le solaire est l’énergie de demain. Bien qu’il ne soit pas la solution miracle pour remplacer le pétrole, il constitue une composante phare d’un mix énergétique durable. Le solaire est promis à un brillant avenir 😉.

Vous avez repéré une erreur dans nos propos ? Prévenez-nous en commentaire ou par mail en réponse à cette newsletter !

On remercie toutes les personnes qui nous ont aidés dans la rédaction de cette édition de la newsletter ! Et un grand merci à tous pour votre soutien 💛

Comme d’habitude n’hésitez pas à nous faire vos retours en commentaires et à partager ce post, ça nous aide énormément.

On revient très vite pour un update sur le projet et notre levée de fonds.

Peace ✌️

Antoine, Arnaud et Olivier

Relayez nos aventures à vos amis 💌

Et on vous invite à vous inscrire pour ne rien manquer :)